دار المعالي تُصدر كتاب "إعادة تشغيل" لـ أحمد السوهاجي

- الجمعة 30 مايو 2025

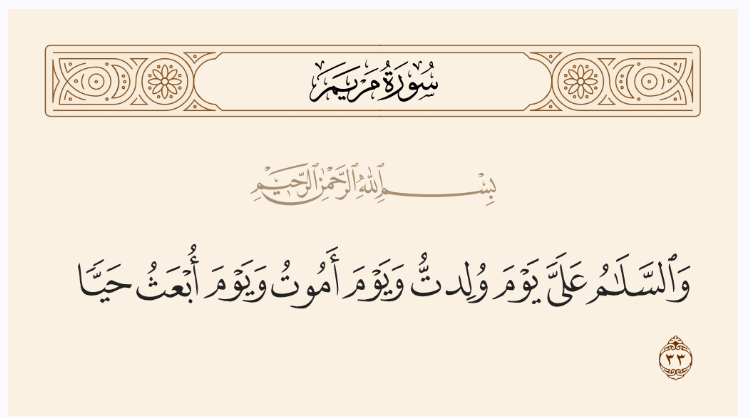

سورة مريم

يقول رب العزة في كتابه الكريم، في تسليمه على يحيى:﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾( مريم: 15 ). ثم قال سبحانه على لسان المسيح في تسليمه على نفسه:﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾( مريم: 33 )، فأتى بلفظ السلام في الآية الأولى نكرة، وفي الآية الثانية معرفة، وقيَّد كلا السلامين بيوم الولادة، ويوم الموت، ويوم البعث.

فما السر في تسليم الله تعالى على يحيى- عليه السلام- بلفظ النكرة، وتسليم المسيح-

عليه السلام- على نفسه بلفظ المعرفة، وأيهما أتم وأولى ؟ وما الحكمة في تقييد هذين

السلامين بهذه الأيام الثلاثة: يوم الولادة، ويوم الموت، ويوم البعث ؟

من جانبه أشار محمد إسماعيل عتوك، الباحث، في الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن،

إلى أنه لكل قوم من الأقوام تحيَّة يحيون بها بعضهم بعضًا.. فتحيَّة النصارى هي: وضع

اليد على الفم، وتحية اليهود هي: الإشارة بالأصابع، وتحية المجوس هي: الانحناء. وتحية

الفرس هي قولهم: هزا رساله ميمايي. أي: تعيش ألف سنة. وكل قوم لهم تحية من هذا الجنس،

أو ما أشبهه، ولهم تحية يخصون بها ملوكهم من هيئات خاصة عند دخولهم عليهم، كالسجود،

ونحوه، وألفاظ خاصة تتميز بها تحية الملك من تحية السوقة.

ووتابع: أما العرب فتحيتهم في جاهليتهم الأولى لملوكهم هي قولهم: أنعم، أو عم

صباحًا، ومساء. وأما تحيتهم لبعضهم البعض فهي قولهم: حيَّاك الله ! وقد يزيد بعضهم

فيقول: حياك الله، وبيَّاك. أي: أطال الله حياتك، وبوَّأك منزلاً حسنًا. وكل ذلك مقصودهم

به الحياة ونعيمها ودوامها، ولهذا سميت: تحيَّة، وهي: تَفْعِلَةٌ من الحياة، كتكرمة

من الكرامة، لكن أدغم المثلان فصار: تحيَّة.

وأوضح أنه عندما جاء الإسلام، أبدل المسلمين تلك التحية التي عرفوها في جاهليتهم

الأولى بتحية أحسن منها، وهي عبارة: السلام عليكم، وشرعها تحيَّة للمسلمين، يحيي بها

بعضهم بعضًا، وحضَّهم على إفشائها، والإكثار من تردادها، وإلقائها على من يعرفوا، ومن

لم يعرفوا. وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التي منها ما هو محال وكذب، كقولهم: تعيش

ألف سنة، وما هو قاصر المعنى، كقولهم: أنعم صباحًا. ومنها ما لا ينبغي إلا لله، كالسجود،

فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله، وذلك لتضمن السلام معنيين: أحدهما: ذكر الله

تعالى. والثاني: طلب المسلِّم السلامة من الله سبحانه للمسَلَّم عليه، وتأمينٌ له بالسلام،

لأنه إذا دعا له بالسلامة، فهو مسالم له، فكان الخبر كناية عن التأمين. وإذا تحقق الأمران

حصل خير كثير، لأن السلامة لا تجامع شيئًا من الشر في ذات المسلِّم، والأمان لا يجامع

شيئًا من الشر يأتي من قِبل المعتدي، فكانت دعاء ترجى إجابته، وعهدًا بالأمن يجب الوفاء

به.

ولفت إلى أنه لما كانت الجنة هي دار السلامة من كل عيب وشر وآفة، بل قد سلمت

من كل ما ينغص العيش والحياة، كانت تحية أهلها فيها سلام، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى:﴿

َتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ ﴾( براهيم: 23 )، وكانت تحيَّة الله تبارك وتعالى لعباده

المؤمنين يوم اللقاء سلام، كما ينصُّ عليه قوله تعالى:﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ

سَلَامٌ ﴾( الأحزاب: 44 )؛ فهذه تحيتهم من الله تعالى يوم يلقونه، كما يحيِّى الحبيب

حبيبه. ولولا قوله تعالى بعد ذلك:﴿ سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴾( يس: 58

)، لاحتمل أن تكون التحيَّة لهم من الملائكة، كما في قوله تعالى:﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكُم

بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾( الرعد: 24- 25 ).

وأردف قائلا: ولما كان الإسلام هو دين السلام، وكان لفظ السلام جامعًا للمعنيين

السابقين: ذكر الله تعالى، وطلب السلامة، جعله الله تعالى تحيَّة الإسلام، وامتن بهذه

التحيَّة على المسلمين بأن جعلها من عنده سبحانه مباركة طيبة، كما يشير قوله تعالى:﴿

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ

مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾(النور: 61 ). وقد أمر تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعامل

معارضيه وخصومه قائلاً:﴿ فاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

﴾( الزخرف: 89 ). ومن هنا كان السلام أحد الأسباب المفضية إلى الإيمان، فالمحبة، فدخول

الجنة. روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:« لا تدخلوا

الجنة حنى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، تحاببتم

؟ أفشوا السلام بينكم ». وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم أنه قال:"يا أيها الناس ! أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام،

وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام"

وأكمل: فلنرجع بعد هذا إلى المقصود،

وهو الجواب عن السؤالين اللذين بدأنا بهما وما الحكمة في تقييد هذين السلامين بهذه

الأيام الثلاثة: يوم الولادة، ويوم الموت، ويوم البعث ؟ فنقول

أما الجواب عن السؤال الأول: ما السر في تسليم الله تعالى على يحيى- عليه السلام-

بلفظ النكرة، وتسليم المسيح- عليه السلام- على نفسه بلفظ المعرفة، وأيهما أتم وأولى

؟ فيجاب عنه بأن يقال: إن الأصل في الأسماء التنكير، فجاء تسليم الله تعالى على يحيى-

عليه السلام- على الأصل. والعرب في ألفاظ الدعاء والطلب من المصادر والأحداث إنما يأتون

بالنكرة إما منصوبة على المصدر، أو مرفوعة على الابتداء، فمن الأول قولهم:« سَقْيًا

لهم ورَعْيًا »، ومن الثاني قولهم:« وَيْلٌ لهم ووَيْحٌ ». ولما كان لفظ السلام متضمنًا

معنى الدعاء والطلب، جيء به بلفظ النكرة منصوبًا تارة، ومرفوعًا تارة أخرى، كما جاء

سائر ألفاظ الدعاء. وسر ذلك أن هذه الألفاظ جرت مجرى النطق بالفعل، ألا ترى أن « سَقْيًا

لهم ورَعْيًا » جرى مجرى:« سَقاهم الله ورعاهم «، وأن « وَيْلٌ لهم ووَيْح ٌ» معدول

عن قولهم:« وَيْلاً لهم ووَيْحًا ». أي:« ألزمهك الله ويلاً وويحًا » ؟ وكذلك قولك:«

سلامًا عليك » جار مجرى: « سلَّمك الله، و« سلامٌ عليك » معدولٌ به عن الأول، والفعل

نكرة، فأحبوا أن يجعلوا اللفظ الذي هو جار مجراه وكالبدل منه، نكرةً مثلَه. وإنما عُدِل

به من التنكير إلى التعريف، لأن الألف واللام إذا دخلت على اسم السلام، تضمنت أربع

فوائد تتمثل في:

الفائدة الأولى: الإشعار بذكر الله تعالى، لأن السلام المعرف هو اسم من أسماء

الله الحسنى كما تقدم تقريره.

والفائدة الثانية: الإشعار بطلب السلامة والأمان من المسلِّم للمسلَّم عليه،

لأنك متى ذكرت اسمًا من أسماء الله جل وعلا، فقد تعرَّضْتَ لطلب المعنى الذي اشتق منه

ذلك الاسم، وتوسَّلْتَ به إلى تحصيل المعنى الذي اشتق منه ذلك الاسم، نحو قولك: الرحمن،

الرحيم، الملك، القدوس، السلام.

والفائدة الثالثة: أن السلام- بالألف واللام- يشعر بعموم التحية، وأنها غير

مقصورة على المتكلم وحده. فأنت ترى أن قولك: سلامٌ عليك، ليس بمنزلة قولك: السلامُ

عليك، في العموم.

والفائدة الرابعة: أن الألف واللام تقوم مقام الإشارة إلى المعين، كما تقول

لما هو حاضر بين يديك: ناولني الكتاب، واسقني الماء، واعطني الثوب،. فإنك تستغني بها

عن قولك: هذا، فهي مؤدية معنى الإشارة.

وأضاف أنه قد اجتمعت هذه الفوائد الأربعة في تسليم المسيح- عليه السلام- على

نفسه بقوله:﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ ﴾، ولم تكن واحدة من هذه الفوائد في تسليم الله

تعالى على يحيى- عليه السلام- في قوله جل وعلا:﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ ﴾، لاستغناء المواطن

الثلاثة عنها، وهي يوم الولادة، ويوم الموت، ويوم البعث، لأن المتكلم- هنا- هو الله

جل جلاله، فلم يقصد تبركًا بذكر الاسم الذي هو السلام، ولا طلبًا لمعنى السلامة، كما

يطلبه العبد، ولا عمومًا في التحية منه، لأن سلامًا منه سبحانه كاف عن كل سلام، ومُغْنٍ

عن كل تحية، ومُرْبٍ عن كل أمنية.. ولهذا لم يكن لذكر الألف واللام ههنا معنى كما كان

لهما هنالك، لأن المسيح يحتاج كلامه إلى هذه الفوائد، وأوكدها كلها: العموم، فلذلك

كان لابد في تحيته من تعريف السلام بأل الجنسية التي تفيد معنى الاستغراق والعموم.

وقال إنه من هنا كان سلام الله تعالى على يحيى- عليه السلام- أتم وأوْلَى من

سلام المسيح- عليه السلام- على نفسه، ويؤيِّد ذلك أيضًا: أن لفظ السلام بالتعريف يدل

على أصل الماهيَّة، وبالتنكير يدل على أصل الماهيَّة، مع وصف التمام والكمال، ولهذا

كان أتم وأولى. وعن الحسن رضي الله عنه:« التقى يحيى وعيسى عليهما السلام، فقال يحيى:

استغفر لي، أنت خير مني. فقال عيسى: استغفر لي، أنت خير مني، سلَّمت على نفسي، وسلَّم

الله عليك ».

وتابع: وأما الجواب عن السؤال الثاني: ما الحكمة في تقييد السلام بهذه الأوقات

الثلاثة: يوم الولادة، ويوم الموت، ويوم البعث، فقد أجاب عنه ابن قيِّم الجَوْزِيَّة

بقوله:« إن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب، ومواطن الوحشة. وكلما

كان الموضع مظنَّة ذلك، تأكد طلب السلامة فيه، وتعلقت بها الهمة، فذكرت هذه المواطن

الثلاثة، لأن السلامة فيها آكد، وطلبها أهم، والنفس عليها أحرص، لأن العبد فيها قد

انتقل من دار كان مستقرًّا فيها، موطِّن النفس على صحبتها وسكناها، إلى دار هو فيها

معرَّض للآفات والمحن والبلاء.

وأشار إلى أنه كان طلب السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. فتأمل كيف خصَّ

هذه المواطن بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيها، واعرف قدر القرآن وما تضمنه من

الأسرار وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارها، وتأمل

ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس وذهاب الوحشة. فأيُّ موطن أحقُّ بطلب

السلامة من هذه المواطن ؟ فنسأل الله السلامة فيها بمنِّه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه

».

ونوه إلى أنه من فوائد هذا الفصل: إجماعهم في الرد على قول: السلام عليكم، بقول:

وعليكم السلام، بالألف واللام، لأنها لو سقطت- ههنا- لصار الكلام خبرًا محضًا، كما

في قولنا: عليكم دينٌ. وإذا صار الكلام خبرًا محضًا، بطل معنى التحية، والدعاء، لأن

المسلم يبدأ بالأهم، وهو ذكر السلام، فليس بمحيٍّ من قال: عليكم سلام، وإنما المسلم

من قال: السلام عليكم، فيجاب بقول: وعليكم السلام، لأن موضوع السلام للأحياء، إنما

هو للأنس، ورفع الوحشة، والإشعار بسلامة الصدور. والدعاء لا بد فيه من ذكر المدعو،

وهو السلام بالألف واللام. فإن نكرته، فلم يعد اسمًا من أسماء الله سبحانه، فعُرِّف

بالألف واللام إشعارًا بالدعاء للمخاطب، وأنك رادٌّ عليه التحية، لا مخبرٌ. ومن هنا

لم يكن بدٌّ من الألف واللام.

وختم قائلا: قد يزيد كل من المسلِّم والمسلَّم عليه، فيقول:« ورحمة الله وبركاته

». عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:« هذا جبريل

يقرأ عليك السلام ». قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وروي أن رجلاً قال

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك. فقال عليه الصلاة والسلام:« وعليكم السلام

ورحمة الله ». وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله. فقال:« وعليكم السلام ورحمة الله

وبركاته ». وقال ثالث: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال:« وعليك ». فقال الرجل:

نقصْتني، فأين ما قاله الله:﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ

مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:« إنك لم تترك لنا فضلاً، فرددت

عليك مثله » !